Maxine, Samira, Margaret et les autres…

De toutes les héroïnes de mon été fantastico–horrifique, je croyais fermement que Maxine Minz serait ma chouchoute absolue. Mais MaXXXine, de Ti West, m’a paru un peu en dessous des deux premiers volets de sa trilogie (X et Pearl), y compris pour sa délicieuse interprète, Mia Goth. Ce troisième opus est censé être le sequel du premier, montrant Maxine seule rescapée de son sanglant tournage à la campagne. Dans le Hollywood du début des années 80, elle ambitionne désormais de passer de petite célébrité porno à vraie star du cinéma mainstream.

Mais l’intrigue (une sorte de version vaguement gore de Hardcore) est sous–écrite, à cause d’une encombrante obsession « méta » : il ne s’agit plus seulement de raconter une histoire de la meilleure des façons, mais aussi de ressusciter stylistiquement le cinéma populaire de ces années-là et encore de s’ajouter à la longue liste des films sur Los Angeles, vue comme une ville vénéneuse et maléfique. Ce programme ultra conscient écrase le film et désarçonne ses interprètes, à l’image de Kevin Bacon, en roue libre dans son rôle de privé déglingué. Même Maxine/Mia, réduite à la condition de spectatrice n’a finalement pas grand-chose à jouer. Est-on trop sévère ? Sans doute, parce que l’attente était forte, et la comédienne rare et précieuse.

C’est fou comme les scénaristes filent aux héroïnes de méchants traumas à surmonter. Dans Twisters, par exemple, la « dompteuse de tornades » jouée par l’excellente Daisy Edgar–Jones (révélée par la série Normal People) traîne la culpabilité d’avoir provoqué la mort de trois de ses amis, littéralement aspirés par le phénomène météorologique (un peu comme se nourrissait l’alien de Nope). Quelques années plus tard, malgré ses doutes, l’appel du vent qui tourbillonne est plus fort que tout, surtout s’il s’agit de sauver quelques vies dans l’Oklahoma dévasté… Plutôt bien écrit, ce film catastrophe à visage humain, a aussi la bonne idée d’inscrire l’étrange activité de chasseurs de tornades dans une « americana » incluant rodéo et goût de l’exploit sportif. Est-ce dû à la double culture coréo–américaine du réalisateur Lee Isaac Chung (élevé dans l’Arkansas) ? En tout cas ce côté western sert le film.

Dans New York attaquée par des aliens voraces à l’ouïe super fine, Samira (Lupita N’yongo), le personnage principal de Sans un bruit : Jour 1, n’a pas le luxe de tourments purement psychologiques. Elle souffre d’une maladie incurable, se booste aux patches de fentanyl, et rêve d’une dernière pizza uptown avant… avant quoi ? ce qui doit advenir… Quand même, il y a son chat blanc et noir, baptisé Frodon (d’après le héros de Tolkien, pas le célèbre critique), aussi débrouillard qu’elle, et le garder en vie peut être un objectif. Le film de Michael Sarnoski (son deuxième après Pig), également auteur du scénario, se réduit quasiment à une fuite effrénée dans Manhattan en panique. Maestria technique, effets convaincants, mais je ne suis pas loin de penser que le petit félin de Samira est un des éléments essentiels du projet. Le générique nous apprend que Frodon est joué alternativement par les chats Nico et Schnitzel. Voir un matou dans un film catastrophe, c’est à ma connaissance inédit, il faut avouer que c’est le personnage qui a les dialogues les moins tartes.

J’avoue une tendresse certaine pour Margaret, l’héroïne de La Malédiction : l’origine, que je rattrape tardivement. Évidemment, elle a les traits délicats de Nell Tiger Free, remarquable jeune actrice découverte dans la série Servant, ici en novice venue prononcer ses vœux dans l’Italie des années de plomb. De fait, malgré les tentations des night-clubs romains, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais passant de l’innocence à l’épouvante, puis assumant sa force, la jeune femme se trouve mêlée à un complot religieux bien tordu, une sorte de remède aux vices du siècle par le mal absolu. Rien de nouveau sous le soleil du film horrifico–religieux ? Sauf que La Malédiction : l’origine est excellemment imaginée et mise en scène par une cinéaste débutante, ex–journaliste : Arkasha Stevenson. Outre sa beauté plastique et sa portée politique (un examen du pouvoir par la terreur), ce film brillamment écrit (en partie par la cinéaste), ménageant ses effets, s’approche de l’atmosphère poisseuse d’un vrai giallo, avant un virage purement fantastique. Il réussit à la fois à être le prequel parfait du film de Richard Donner (La Malédiction, 1976) et à ouvrir la possibilité d’un spin–off. Espérons que ce soit avec la même actrice, tandis qu’on suivra avec passion le parcours de la réalisatrice dont on n’oubliera pas le nom…

P–S : sauf erreur, blockbuster tout public oblige, pas l’ombre d’un personnage, même secondaire, n’allume la moindre cigarette dans Twisters, y compris les bad boys (finalement sympas). C’est le genre de détail qu’on ne remarque pas, à la fois complètement anodin et typique de l’époque. Cow-boy, oui, mais pas Marlboro : prophylactique mais guère crédible…

Un été 82

Et vous, vous faisiez quoi le 25 juin 1982 ? Si vous aviez eu la chance, ce jour-là, d’être sur le territoire américain, vous auriez été face à un sacré dilemme : lequel de ces deux films alléchants, sortis ce même jour, aller voir en premier ? Blade Runner, de Ridley Scott ? Ou The Thing, de John Carpenter ? S’imaginer dans le monde ambigu et humide de demain ou affronter en frissonnant de peur une bestiole protéiforme ? Deux films majeurs, qui ne triomphèrent pas, loin de là, au box-office (Carpenter fut illico privé de son bureau chez Universal et vit sa carrière repartir à zéro), mais sont depuis devenus légendaires ; deux films majeurs prouvant que, longtemps ghettoïsés, la science-fiction et l’horreur, plus largement le fantastique, avaient enfin gagné.

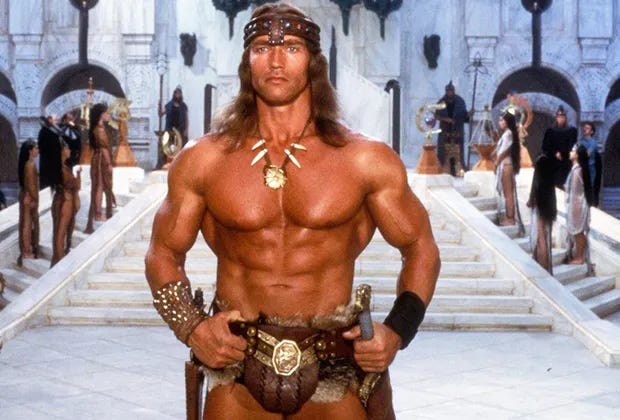

C’est l’hypothèse d’un stimulant petit livre paru il y a quelques jours aux États-Unis (The Future was now, de Chris Nashawaty) : selon l’auteur, les huit films fantastiques de l’été 1982 ont plus ou moins façonné le paysage « marvelisé » d’aujourd’hui en marquant le triomphe de genres jusque-là marginalisés. Outre les deux films déjà cités la liste rassemble (par ordre décroissant de succès au box-office américain) : E.T., l’extraterrestre de Steven Spielberg, Star Trek 2 : la colère de Khan de Nicholas Meyer, Poltergeist de Tobe Hopper (mais supervisé de si près par Spielberg qu’il s’agirait de son deuxième film de l’été…), Conan le Barbare de John Milius, Tron de Steve Lisberger, Mad Max 2 de George Miller. On notera que, question sous–genres, l’été 82 ratissait large.

L’auteur explicite et nuance son propos : « Au cours de l'été 1982, le cinéma de science-fiction ne se contentait pas d'atteindre les masses semaine après semaine, il se transformait en tout ce que ses créateurs osaient imaginer. C'était un bref moment où l'on prenait de nouveaux risques et où l'on permettait à la créativité de s'épanouir. Un moment qui semble aujourd'hui impensable à notre époque de propriétés intellectuelles préexistantes et de produits dérivés sans fin servis au public avec peu ou pas de souci d'originalité. Pour le meilleur et pour le pire, nous vivons aujourd'hui dans une ère cinématographique que l'été 1982 a créée. On peut affirmer que Hollywood a tiré toutes les mauvaises leçons de ces huit semaines et qu'il les a réduites à néant. Mais pour un été glorieux au moins, le futur a rattrapé le présent. Nous sommes allés au cinéma et avons été convaincus que l'avenir, c'était maintenant.”

Le meilleur du livre tient moins à sa thèse elle-même, assez rapidement survolée, qu’à la description précise, souvent surprenante et très agréable à lire de la façon dont ces huit projets ont fini par aboutir. Le plus souvent, au terme d’un combat attendu entre la vision d’un créateur et les atermoiements des patrons de studio, à la fois tentés par la promesse de toucher un nouveau public (jeune) auquel ils ne savent pas s’adresser, et, comme toujours, terrorisés par la nouveauté. Exemple célèbre : le scénario de E.T. retoqué par Frank Price, alors patron de la Columbia (au point que Spielberg précisera dans ses futurs contrats son refus absolu de le voir prendre part à l‘un ou l’autre de ses futurs projets).

Parmi les genèses compliquées, celle du deuxième épisode de Star Trek est assez amusante, puisque la colère de Khan n’a d’égale que celle de Gene Roddenberry, auteur originel de la série, furieux qu’on l’ait écarté du projet et révélant à la presse son twist secret : la mort de Spock… Chez Disney, ce n’est pas beaucoup mieux : le studio, en crise depuis la mort de son fondateur, a quasiment donné les clés au dingo d’informatique qui leur a proposé Tron sans tout à fait savoir si le film est faisable et à quel prix… Toute époque est charnière, mais peut-être celle-ci un peu plus que les autres : exit le nouvel Hollywood (à part l’outsider John Milius, aux commandes de Conan), les studios passent la main à la génération suivante nourrie des séries B fantastiques de l’après-guerre. Chris Nashawaty se fonde sur un calcul simple : les majors mettent généralement cinq ans à comprendre et exploiter un filon. Tiens, 1982 - 5 = 1977, l’année du premier Star Wars. CQFD.